Le prolapsus génital, également appelé descente d’organes, est une pathologie fréquente chez les femmes, notamment après un accouchement, à la ménopause ou en raison du vieillissement naturel du plancher pelvien. Bien qu’il ne soit pas systématiquement douloureux ou dangereux, il peut entraîner une gêne significative et affecter la qualité de vie. Heureusement, les options de traitement ont considérablement évolué, allant de mesures conservatrices à des interventions chirurgicales sophistiquées.

Comprendre le prolapsus génital

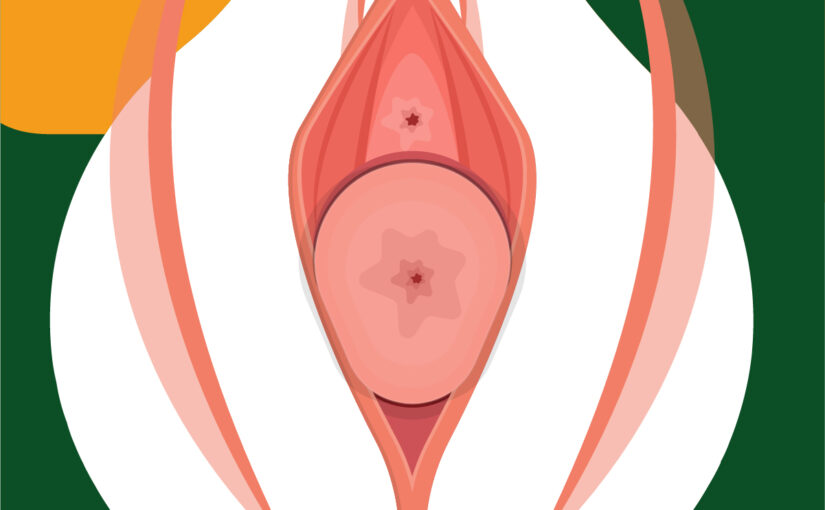

Le prolapsus génital désigne la descente anormale d’un ou plusieurs organes pelviens à travers le vagin. Ces organes peuvent inclure :

- La vessie (cystocèle),

- L’utérus (hystérocèle),

- Le rectum (rectocèle),

- L’intestin grêle (entérocèle),

- Ou encore la voûte vaginale, notamment après hystérectomie.

La principale cause du prolapsus est un affaiblissement des muscles et tissus conjonctifs qui soutiennent ces organes, souvent aggravé par les grossesses, les accouchements vaginaux, la ménopause, le surpoids ou certaines activités physiques intensives. Les symptômes varient, allant de la simple gêne pelvienne à une impression de boule dans le vagin, une incontinence urinaire ou fécale, des douleurs lombaires ou des difficultés sexuelles.

Les traitements non chirurgicaux

1. Rééducation périnéale

La rééducation pelvienne, souvent assurée par un kinésithérapeute spécialisé, repose sur le renforcement des muscles du plancher pelvien. Cette méthode est particulièrement recommandée après l’accouchement ou en prévention chez les femmes à risque.

2. Utilisation de pessaires

Un pessaire vaginal est un dispositif souple, souvent en silicone, inséré dans le vagin pour soutenir les organes pelviens. Il existe sous diverses formes (anneau, cube, disque…) selon le type de prolapsus. Son usage est particulièrement utile chez les femmes âgées, en attente d’une chirurgie, ou lorsqu’une opération n’est pas envisageable. Il nécessite une surveillance régulière afin d’éviter les irritations, infections ou ulcérations vaginales.

3. Traitement hormonal local

Chez les femmes ménopausées, une application locale d’œstrogènes peut améliorer la trophicité de la muqueuse vaginale, faciliter le port du pessaire et améliorer le confort général. Ce traitement est complémentaire, mais n’agit pas sur la cause mécanique du prolapsus.

4. Hygiène de vie et prévention

Certaines mesures simples peuvent améliorer la situation : perdre du poids, traiter la constipation, éviter les efforts de poussée, corriger les troubles respiratoires chroniques, ou encore adapter l’activité physique en évitant les sports à fort impact.

Les traitements chirurgicaux

Lorsque les traitements conservateurs ne suffisent pas ou en cas de prolapsus sévère, une prise en charge chirurgicale est envisagée. Le type d’intervention dépend de plusieurs facteurs, notamment du type de prolapsus, du désir de préserver l’utérus, de l’âge de la patiente et de sa condition physique.

1. Chirurgie par voie abdominale ou coelioscopique

Cette approche, souvent réalisée sous cœlioscopie (chirurgie mini-invasive), est privilégiée chez les femmes jeunes et actives. La sacrocolpopexie est une des interventions de référence : elle consiste à fixer le vagin ou l’utérus au sacrum à l’aide d’une prothèse synthétique. Elle offre d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels à long terme, avec un risque de récidive plus faible.

2. Techniques conservant l’utérus

Certaines patientes souhaitent conserver leur utérus. Cela peut être important chez les femmes jeunes qui n’ont pas terminé leur projet de maternité.

Suites opératoires et prévention de la récidive

La période post-opératoire nécessite une convalescence attentive. Les patientes doivent éviter les efforts physiques, les rapports sexuels et le port de charges lourdes pendant plusieurs semaines. Une rééducation périnéale est souvent proposée après la chirurgie pour renforcer durablement le plancher pelvien. La prévention des récidives passe aussi par un suivi gynécologique régulier, une hygiène de vie adaptée et la gestion des facteurs de risque comme le surpoids et la constipation.

Conclusion

Grâce aux progrès de la médecine, les options thérapeutiques sont nombreuses et de plus en plus efficaces, offrant un réel soulagement et une amélioration de la qualité de vie. Le dialogue entre la patiente et son professionnel de santé est essentiel pour choisir la solution la plus appropriée, qu’elle soit conservatrice ou chirurgicale.

Pour une meilleure pris en charge, voir TRAITEMENT PROLAPSUS GENITAL CASABLANCA